Date:2009/02/04 22:33

株(会社)のファンダメンタルズを簡単に図る方法として、PERとPBRがあります。

そして、PERとPBRとセットで出てくる指標と言えば、ROE(= 自己資本利益率 )が真っ先に思い浮かぶ方が多いのではないでしょうか??(ちょっと強引)

ROEは、その会社の収益性を見る時によく利用されます。

簡単に言えば、「投資した資本に対してどれだけ儲けられたか」

ROEの見方には色々注意点があるのですが、それは横に置いておいて(汗)、 新興企業で元気な企業はROE=15%以上等の場合もありますし、かの有名なバフェット氏は過去長期的にROE=10%以上の企業に投資したいとか言っていたような気が・・・・。 個人的な感覚だと、平均的には5~10%ぐらいでしょうか。

で、本題に戻って、 実はこんな凄い会社があるんです(悪い意味で(^^;) PR

つづきはこちら

Date:2009/02/04 00:29

最近忙しくて、、、、今日も雑談ネタで(^^;

ジンバブエ共和国。

アフリカ南部に位置し、高金利債券で有名(?)な南アフリカ共和国の北隣の国です。そのジンバブエが、またまた凄いことになっているようですね。

ジンバブエ、1兆分の1にデノミ、通貨を12けた切り下げ (CNNより)

経済が崩壊状態のアフリカ南部ジンバブエの中央銀行は2日、1000億分の1のデノミを発表した。通貨を「12けた」切り下げ、現在発行している1兆ジンバブエ・ドルが、新1ジンバブエ・ドルとなる。 ジンバブエでは昨年夏に通貨を10けた切り下げている。

昨年の8月1日に通貨の10桁切り捨て(念のために、10分の1じゃないですよ)を行なったばかりですが、たった6ヶ月で、今度は12桁の切り捨てされるようです。

もう、「ジンバブエドルは、通貨としての価値がない」と言うのが真実ですね。 ジンバブエドルは海外(ドイツ)に印刷を頼んでいるようですが、通貨の価値よりも、紙幣の原価の方が高いそうです(^^;

上の引用記事を読んでもらうと、

「インフレ率は昨年7月時点で、世界最悪の2億3100万%を記録した。」

と書かれていますが、今は、もっとインフレ率が進んでいて、驚くことに、

つづきはこちら

Date:2009/02/02 23:48

本日は雑談ネタで(^^)

昨日までに「ドルコスト平均法」の記事をいくつか書きましたが、いつも不思議に思うのは、

なぜ、「”ドル”コスト平均法」と呼ばれるのか?

「ドルコスト平均法」は、英語では「Dollar-Cost Averaging」と書きますので、そのまま直訳しただけだと思いますが、それにしても、なぜに「ドル?」って思ったことはありませんか?

もちろん、時間的分散で購入コストを平均化するので、コスト平均法(Cost Averaging)の部分は納得できますが・・・・

つづきはこちら

Date:2009/02/02 00:50

「ドルコスト平均法が有利か不利かを考える」シリーズ(?)のまとめです。

長い間ネタを引っぱってしまいました(汗)

その1では、

毎月、一定水準で買い続けるとする場合、「ドルコスト平均法」と「一定株数(口数)を買い続ける」のではどちらが有利かという内容を考えました。

結果は、

「ドルコスト平均法」の方が購買単価を下げる。価格の変動が多いほど「ドルコスト平均法」が有利。 数学的にも証明されていた。

その2、 その3、 その4では、

沢山の資金が出来た場合、「すぐに全額投資をするべきか」と「機会損失はあるかも知れないが、ドルコスト平均法で時間をかけて投資すべきか」について、どちらが有利か不利かを考えました。

結果は、

米国・日本の場合において、2/3の確率で全額投資の方が有利(ドルコストで1年に分けた場合)。 リターンにも差がでる。 リスク(ばらつき)はドルコスト平均法が有利。 ただ、元本割れという観点で見るとそんなに差が出ない。

まとめると

「全力買い」 >(確率的に) 「ドルコスト平均法」 ≧ 「一定口数購入」

という感じでしょうか?

では、この結果をどう活かせばいいかと・・・

つづきはこちら

Date:2009/02/01 00:56

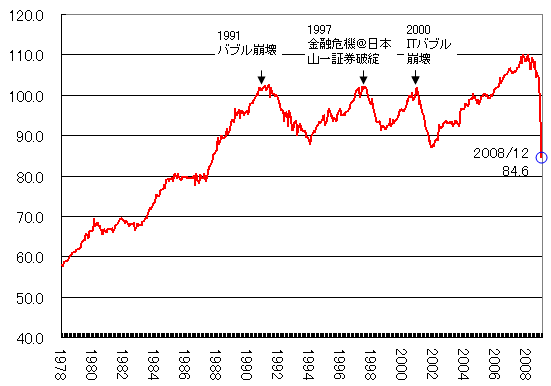

日本の鉱業・製造業の状況を一目瞭然に見ることができる重要指数の1つである鉱工業生産指数の発表が30日にありました。

12月の鉱工業生産指数、前月比9.6%低下――1月予測は9.1%低下 (NIKKEI NET)

経済産業省が 30日発表した2008年12月の鉱工業生産動向(速報)によると、生産指数(2005年=100、季節調整済み)は前月比9.6%低下の84.6で、3カ月連続の低下になった。同時に発表した製造工業生産予測調査では、1月が9.1%低下した後、2月は4.7%低下を予測。同省はこうした生産の動向について「急速に低下している」との判断を維持した。

本当に、急速に悪化中です。

過去の指数の動きを見ると未曾有の出来事のようです。

鉱工業指数(生産) 過去30年の動向

これだけ生産が急に落ち込めば、確かに「工場閉鎖」「派遣切り」「早期退職者募集」などの最近ニュースに良く出てくる状況もよく分かります・・・

しばらく厳しい状況はまだまだ続きそうです。 反転の鍵は、、、

つづきはこちら

Date:2009/01/31 00:13

本日、国内株式と国外株式の資産の買い増しを行ないました。

買い増ししたのは、

・TOPIX ETF (1306)

・STAM グローバル株式インデックス

の2つになります。

購入総額は、昨年1月からキャッシュポジションを切崩しながら多めに買っていますが、今月も同じだけ買いました。比率は、ほぼ、TOPIX:STAMグローバル株式=1:2 です。

昨年までは購入金額なども書いていたのですが・・・

最近、このブログを多くの知人にも知られるようになってきましたので、いくら買ったかは、これからは秘密にしますm(__)m

話はかわって、

今年最初の購入ですので、今年の投資戦略(というほどの物でない)をご紹介。

つづきはこちら

Date:2009/01/30 00:18

IMF(国際通貨基金)が、28日に世界経済の見通しの最新版を発表したようです。

詳細な資料は、 IMFの「World Economic Outlook Update」を見ていただくとして、簡単にまとめると、2009年の世界経済の成長率は、0.5%という非常に悪い状態に陥るようです。 2008年11月時点の見通しでは2.2%でありました(08/11/08「 先進国はリセッション入り、新興国は景気減速。 IMFの見通し」参照)ので、見通しが一気に悪くなったようです。

そして、2010年については、3.0%までに回復する見込みのようです。

もう少し細かく見ていきますと、、、

つづきはこちら

Date:2009/01/29 00:06

今のような弱気相場が続くと、「バイ&ホールドで良いのか? 取りあえず売っておいて相場が底打ちして強気相場が始まったら投資した方が良いのか?」などと考えてしまう方がいるかも知れません。 でも、投資を突詰めて考えると「安値で買って高値で売る」ことが原則なので、今売ることは全く合理性に欠ける気がしませんか?

そもそも、高値・安値が分かるなら今頃莫大な富を築いていると思いますが、売買タイミングを図る投資を薦める方に出会う頻度よりも、成功者に会う数の方がずっと少ない訳で・・・(汗)。 良いところで暴落開始後しばらく確認して駄目だと思って売り、底値を確認して大丈夫と確信してから買う人を何人か見かけるぐらいでしょうか。 高値で買って安値で売る(+往復ビンタ)方は沢山見かけますが(汗)

ということで、今回は08/07/07に取上げた「 売買タイミングを計る戦略の罠」に情報をプラスして再度取上げます。

簡単にまとめると、「タイミングを図る事がいかに難しいか」「そのせいで、失うリターンがいかに多いか」という内容です。

つづきはこちら

Date:2009/01/28 00:38

株・投資信託・債券などに投資する時にお世話になるのが証券会社(銀行もですね・・・)。 皆さんも、きっと複数の証券会社を開き、使いこなしてると思います。 そして、その複数の口座の中にもメインとサブの口座があったりしませんか?

メインの証券会社の条件、、、

取扱いの商品の多さ、コストの安さ、使い勝手、サービスの質、経営理念に共感・・・などなど、色々な要因が複雑に関係しているとは思います。

しかし、こんな証券会社だけは、メインに採用したくないですね。

野村証券とジョインベスト証券の統合を検討=野村HD<8604.T> (fromロイター)

[東京 27日 ロイター] 野村ホールディングス(8604.T: 株価, ニュース, レポート)は27日、国内営業部門(リテール)の野村証券とジョインベスト証券の統合を検討する方針を明らかにした。決算会見で仲田正史・財務担当執行役(CFO)が述べた。対面とオンラインのマーケティングを効率的に進めるためと説明している。

ジョインベスト証券と野村証券が統合。

どのような形で統合されるかは分かりませんが、野村証券に吸収される(=ジョインベスト証券が事実上撤退)ような気がします。

またか、野村証券!

長期的にやる気がないなら、最初からやるなよ。

野村証券と言えば、10年ぐらい前に「野村ファンドネット証券」を立ち上げていました。 その当時では珍しい、ネットとコールセンタを利用した投資信託専用証券会社でした。 しかも、野村が運用しているファンドだけでなく、他の運用会社のファンドも手広く取り扱う革新的な会社でした。

当時は、イートレード証券(現SBI)や、フィデリティ等が格安路線を打ち出そうとしていた時期ですので、それに対抗したのかも知れません。 (何か、最近のネット証券に対抗して、後発でジョインベスト証券を立ち上げた構図に似てますね)

そして、

私が一番最初に開設した証券会社が「野村ファンドネット証券」でした(^^;

その後、どうなったかというと、

つづきはこちら

Date:2009/01/27 01:22

( その1)と( その2)と( その3)からのつづきです。

その2,その3では、「まとまった資金がある。 ドルコスト平均法で分けて買うかのが有利か、一気にまとめて買った方が有利か」という話を考えてみました。

ドルコスト平均法で買うと、購入時期が分散されるので有利だが、投資されない購入待ちのお金が発生する。平均すれば右肩上がりのリターンが得られるのに、わざわざ期待損失を発生させている(1年かけてドルコストで買うと、半年分の期待リターンを捨てている)。

日本の場合、全額投資に比べドルコスト平均法では、購入単価に2%ぐらいの損を出てしまう。

でも、気になるのは、、、「全額投資の方がリターンが良い可能性が高いのは分かった。 でも、リスクはどうなの?」だと思います。 今回は、ドルコスト平均法と全額投資のリスクの大きさについてまとめます。

つづきはこちら

|